ZUKÜNFTIGES KUNSTFORUM AUF DEM CAMPUS SCHLOSS TREBNITZ

Platz der Jugend, 15374 Müncheberg / OT Trebnitz www.campus-schloss-trebnitz.de

SOMMERWERKSTATT: 23. Juni bis 04. Juli 2025

ERÖFFNUNG: 05. Juli ab 14 Uhr

AUSSTELLUNG: vom 05. bis 20. Juli

Künstlerinnen von Endmoräne: Susanne Ahner, Kerstin Baudis, Ka Bomhardt, Gisela Genthner, Masko Iso, Angela Lubic, Annette Munk, Barbara Müller, Michaela Nasoetion, Dorothea Neumann, Patricia Pisani, Susanne Pittroff, Mariel Poppe, Katrin Schmidbauer, Antje Scholz, Erika Stürmer-Alex (Ehrenmitglied), Julia Ziegler

Gastkünstlerinnen: Jana Debrodt, Seraphina Lenz, Anka Lésniak, Marta Ostajewska

Nachhall – Klangperformance zur Eröffnung, Jana Debrodt (digitale Klangkomposition) und Michaela Nasoetion (Stimme)

Die Jagd nach dem Glück – Performance von Gunhild Kreuzer

Empty Suitcase – Performance von Marta Ostajewska

Wandeln – Performance in drei Teilen – zur Eröffnung

PerformanceChor für experimentellen Gesang Berlin

Leitung: Rebekka Uhlig

Rede zur Eröffnung von Annette Maechtel als PDF zum Download

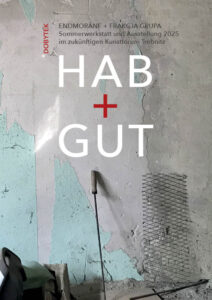

Wie vorgefunden1

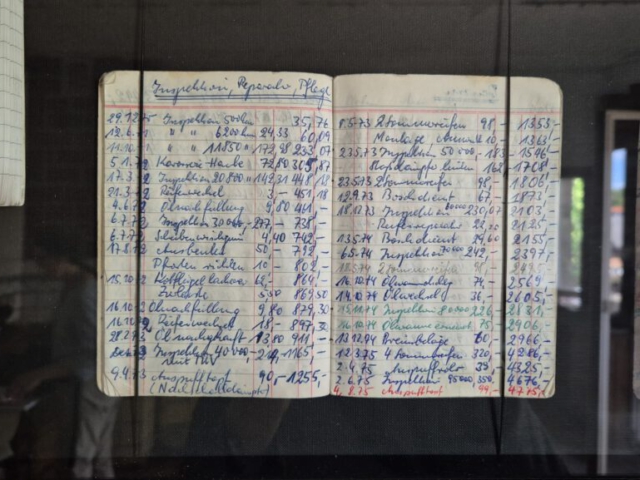

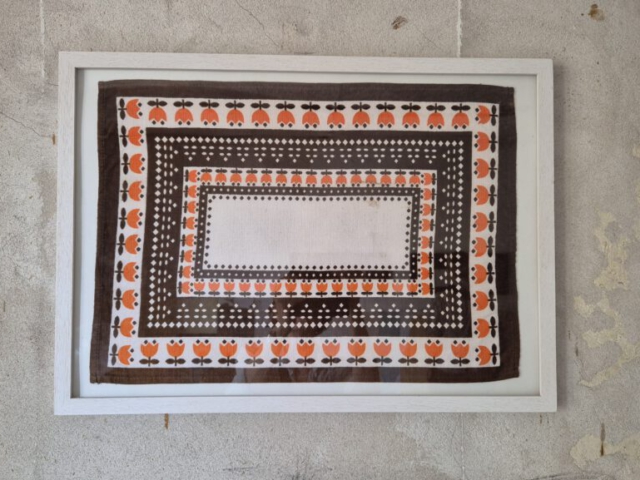

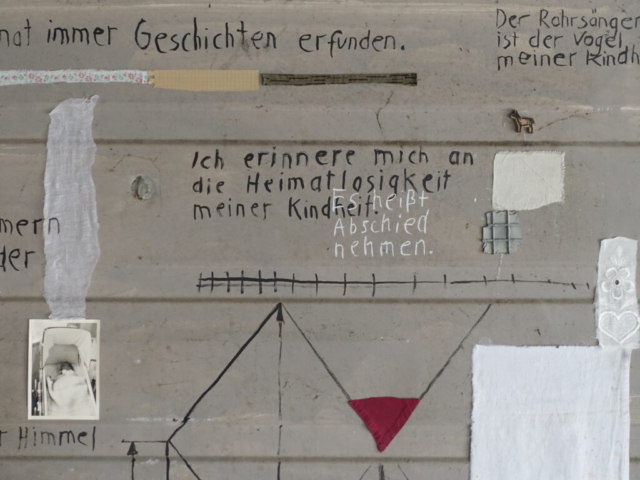

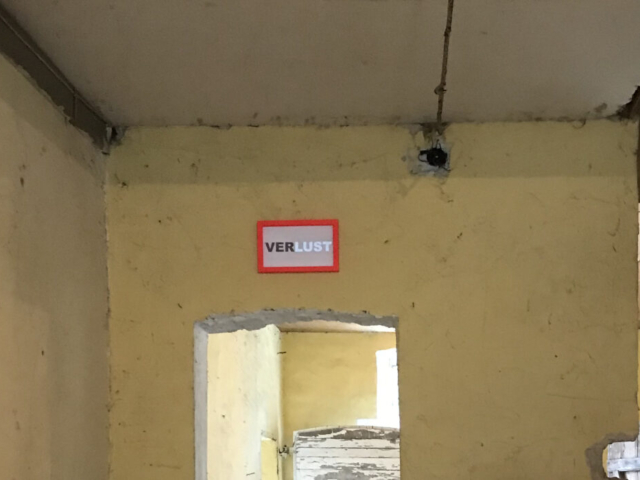

Ein verlassenes Gebäudeensemble auf dem Gelände des Schlosses Trebnitz ist Ausgangspunkt für die In-situ-Arbeiten der 33. Ausstellung der Mitglieder des Vereins Endmoräne e.V. und seiner Künstlerinnen aus Brandenburg und Berlin. mehr→ Seit der Gründung des Vereins 1991 auf dem Kunsthof Lietzen sucht die Künstlerinnengruppe verlassene, außer Betrieb genommene Orte, die ihre Funktion verloren haben. Es ist kein Zufall, dass sich in den vorwiegend ländlichen Gegenden von Brandenburg ehemalige Gutshäuser, Kasernen, Fabriken, Bahnhöfe und Kirchen bis hin zu Kinoräumen finden lassen, die auf eine andere Zeit und Infrastruktur verweisen. Es sind Räume, die sich in einem Übergang befinden: von einer Nicht-mehr-Nutzung zu einer Noch-nicht-Nutzung. Die Gruppe nutzt den zeitlichen und räumlichen Zwischenraum, der sich zwischen Verkauf, Umnutzungsplanungen, Bewilligungen und Sanierung ergibt. Zu den 17 Künstlerinnen der Gruppe wurden in diesem Jahr das Ehrenmitglied Erika Stürmer-Alex und die vier Gastkünstlerinnen Jana Debrodt, Seraphina Lenz, Anka Leśniak und Marta Ostajewska eingeladen. Die beiden zuletzt genannten Künstlerinnen sind Teil der polnischen Künstlerinnengruppe Frakcja, mit der es eine Kooperation gibt. Zwei Wochen haben die Künstlerinnen vor Ort im Rahmen einer Sommerwerkstatt gearbeitet, der viele Recherchen, Gespräche und Verhandlungen vorausgingen. Als Künstlerinnen der Ausstellung sind sie zugleich zuständig für die Konzeption, Finanzierung, Produktion und Vermittlung. Selbstorganisation und Doppelrollen erlauben es, über Themen, Orte, Prozesse und nicht zuletzt über die künstlerischen Positionen zu entscheiden. Nur durch die kollektive Struktur der Künstlerinnengruppe wird dieser Kraftakt der Doppelbelastung ermöglicht. Denn alle künstlerischen Arbeiten sind in den zwei Wochen vor der Eröffnung vor Ort erst entstanden. „In situ“ ist Lateinisch und bedeutet wörtlich „am Ort“. Der Begriff kam im Kunstfeld erstmals Mitte der 1960er Jahre auf, um eine veränderte Arbeitsweise zu beschreiben: das Umfeld wird zu einem Teil der künstlerischen Arbeit – und ist nicht mehr von diesem zu trennen. Darin lag und liegt immer noch eine Kritik am abgeschlossenen Werkbegriff, einem autonomen Kunstverständnis, dem Kunstmarkt oder aber auch dem Geniekult des (männlichen) Einzelkünstlers. Für die diesjährige Ausstellung hat die Gruppe das Gelände der historischen Gutsanlage Schloss Trebnitz gewählt. Während der vordere Bereich des Anwesens bereits saniert und für Gäste geöffnet ist, wendet sich die Ausstellung den dahinterliegenden, bisher unzugänglichen Wirtschaftsgebäuden zu. In den unsanierten Räumen finden sich zurückgelassene Gegenstände vergangener Zeiten. Geräte, Maschinen, Schraubenregale, Werkzeuge, aber auch Alltagsgegenstände wie ein Küchentisch oder Schuhregal zeugen von forst- und landwirtschaftlicher Nutzung und auch privatem Leben. In dem Gebäudeensemble soll in den nächsten Jahren eine Nachlassstiftung für Bildhauer_innen entstehen2. Die Künstlerinnen haben dies zum Anlass genommen, sich selbst zu fragen, was von ihrer Arbeit verbleibt. Der Umgang mit künstlerischen Nachlässen – insbesondere der Babyboomergeneration, zu denen die meisten der Künstlerinnen selbst gehören – ist kulturpolitisch eine drängende und ungeklärte Frage: Aufgrund der Größe der Generation werden diese Nachlässe besonders zahlreich ausfallen und aufgrund ihres Alters sehr bald anstehen. Die Ausstellung mit dem von der Gruppe programmatisch gewählten Titel Hab + Gut führt dabei über die Räume und Dinge zu dem Verbleib künstlerischer Arbeiten: was soll wie aufbewahrt werden – und welche möglichen Umgänge könnte es mit dem Zurückgelassenen geben? Es eröffnet sich ein Diskursraum zu Fragen um Nachlass und Erhalt. Die 22 Künstlerinnen der Ausstellung verbindet, dass sie mit dem Bestehenden, Gegenwärtigen und Situativen arbeiten. Sie setzen am Vorhandenen an, d.h. an den konkreten Gegenständen mit ihren greifbaren Materialitäten genauso wie an den Erfahrungen früherer Nutzer_innen. Für die Künstlerinnen ist das Vorgefundene ein Ausgangspunkt für ihre Installationen, Zeichnungen, Fotografien, Filme oder auch Performances. Es bedarf eines Erkennens und Erfahrens, was da ist, und nicht etwa des Suchens, was gewollt wird. Im Gegensatz zu dem Entwurfsprinzip eines object trouvé, wie es beispielsweise die Situationisten oder auch Surrealisten als Methode einsetzten, um das „Gefundene“ als künstlerisches Objekt darzustellen, geht es bei dieser künstlerischen Praxis um das „wie Vorgefundene“. Der Unterschied liegt in dem wie, denn damit wird eine Beziehung zu dem Vorhandenen hergestellt. „Wie Vorgefundenes“ entsteht durch eine auf Wandel ausgerichtete Praxis, die vom Hier und Jetzt aus mit dem Handfesten, materiell Präsenten arbeitet, nicht um zu erhalten, sondern um zu verändern. „Wie vorgefunden“ beschreibt – und das ist das Zentrale und im Übrigen auch das Politische an dieser Haltung – ein Sich-in-Bezug-Setzen zu den vorhandenen komplexen Verhältnissen. Es schließt ein, zur Disposition zu stellen, wer alles in Entwurf, Prozess und Ergebnis eingebunden ist. Es fordert geradezu ein, dass es zu keiner Verdrängung und Auslöschung bestehender Zusammenhänge kommt, denn „wie vorgefunden“ heißt vor allem auch, aus der Mitte der Beziehungen, Materialien und Nutzungen heraus zu denken und hier die künstlerische Arbeit anzusetzen. Es bettet das künstlerische Werk in das bereits Vorhandene ein: dabei wird das Vorgefundene neu „versammelt“ bzw. umgeschichtet. „Wie vorgefunden“ als Arbeitsansatz stellt insofern ein Vorgehen dar, das das Neue aus den vorhandenen Zusammenhängen hervorbringt. „Wie vorgefunden“ stellt sich nicht als Wiedergabe des Vorgefundenen dar. In Bezug auf den Umgang mit künstlerischen Nachlässen zeigen die künstlerischen Arbeiten der aktuellen Ausstellung: Nachlässe sind kein abgeschlossenes Konvolut und müssen aus ihrem Zusammenhang heraus gedacht werden. Die Frage nach dem Umgang mit Nachlass und Erhalt wird insofern neu gestellt: Erhaltung stellt sich nicht mehr als eine Frage der materiellen Haltbarkeit im Sinne von „etwas halten“, vielmehr geht es um das Aktivieren von Zuständen. Die Erhaltung und Bewahrung des Vorhandenen ist ein Aspekt, ein zweiter ist aber, das Vorhandene zu aktualisieren. show less

Die Unterscheidung von „vorgefunden“ und „wie vorgefunden“ lehnt sich an die englischen Architekt_innen Alison und Peter Smithson an, die den Begriff „as found“ geprägt haben: Peter Smithson: The „As Found“ and the „Found“, in: David Robbins (Hg.): Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty, Cambridge, Mass 1990, S. 201–202.

Druckfrisch: Die Dokumentation des Projektes 2025 als PDF

Eröffnungsrede von Annette Maechtel / PerformanceChor für experimentellen Gesang Berlin / Performative Installation „Verletz-Bar“ von Seraphina Lenz / Performance „Empty Suitcase“ von Marta Ostajewska / Performance „Die Jagd nach dem Glück“ von Gunhild Kreuzer

Künstlerische Arbeiten der beteiligten Künstlerinnen auf dem Campus Schloss Trebnitz